はじめに:AIがもたらす「希望」と「不安」

AIはもはや夢物語ではなく、現実を変えはじめています。

AIを活用することで、個人はスキルや能力を飛躍的に拡張し、以前では考えられなかったビジネスのスピードや規模で活躍できるようになっています。

しかし、この“便利な未来”は、すべての人に平等に訪れるわけではありません。

むしろ、「使える人」と「使えない人」の間に、かつてないほどの“経済格差”や“雇用格差”を生む可能性が高まっています。

本記事では、こうしたAI社会の本質的な構造変化と、今後の働き方や生き方にどう向き合えばいいのかを、現実的な視点で深掘りしていきます。

AIに「取り残される」のではなく「使いこなす」ために、必要な前提をここで学びましょう。

迷ったら先ずはコレ!

最新AIボイスレコーダーについて学ぶ↓↓

AIによる格差とは?

これからは「使える人」と「使えない人」による“雇用格差”が加速する。

AIを使えない人材は、専門性が極端に高い一部の職種を除いて、就職・雇用の面で不利な立場に置かれます。

逆に、AIを使いこなせる人材は、少人数でもビジネスを拡張できるため報酬も高く、企業からの需要も集中します。

それもそのはずで、経営学の前提は“お金”です。

そして、そのお金を用いて商品やサービスを創造し、新しい“お金を作る”ことが経営学の基本です。

そのため、AIを使える人材の方が「新しいお金を生む能力」があり、作業の進捗も早く、企業からの需要は集中することは当然の結果です。

引用:

「当社の分析によると、機関投資家がテクノロジーと AI を効果的に導入すると、投資収益、運用効率、リスク管理の 3 つの領域で 10 倍以上の ROI を生み出す可能性があります。」McKinsey & Companyより(日本語訳)

一方で、AIを使えない人材は、AIでも置き換えられない「特別な能力」がない限り、雇用メリットがありません。

なぜなら、人間は「業務のやり方」を忘れたり「欠勤や退職」の可能性があるからです。

それに比べて、AIは一度指示された業務を忘れず、さらには「健康上の問題」や「キャリア志向性」、「就労時間の制限」が存在しません。

企業は雇用コストとして、採用から研修の段階で、すでに何百万円から何千万円のコストを支払っており、「教育費用」や「早期退職」といったリスクはなるべく避けたいと考えています。

今後、AIの導入があたり前になる時代に、AIを使えない人材を雇用するよりも、「AIを使いこなす人材」あるいは「新しいAI技術の導入」にコストを集中させる方が圧倒的に企業のメリットになるのです。

不労所得と国家の冷静な戦略

AIによって“働かなくてもお金が入る”時代は来るのか?

この説はよく耳にしますが、立場としては2パターンあると思います。

①自分でAIを用いて収益の導線を作る

②国やその他の機関から無償でお金をもらえる(ベーシックインカム)

①については、既にAIで収益化に成功した事例は多数あるため、近い未来で実現されるでしょう。

ケーススタディ

「AI 支援コンテンツを使用して、既存のサイトを 9 か月で月額 217 ドルから 2,836 ドルに成長させ (バックリンクなし)、59,000 ドルで販売しました。」Redditより引用(日本語訳)

一方で、②の実現はかなり後になりそうです。

それに、近い未来でAI技術に伴うベーシックインカムの土台が完成したとしても、国がそのすべてを保証するとは限りません。

現実には、財源の問題や為替、市場競争、他国との関係性などが複雑に絡み合い、ベーシックインカムのような制度が実現する保証は薄いです。

むしろ、消費税をはじめとする税額が上がり、その対価として「AIツールの導入支援」などの“生産性”につながる支援に対して財源が割かれると考えられます。

引用

「日本政府は、次世代技術力を復活させるため、投資家に対し半導体およびAI産業への資金提供を増やすよう促す2兆円(128億ドル)の景気刺激策を打ち出す計画だ。」THE│DIPLOMATより(日本語訳)

つまり、「AIを使える人材」にならざるを得ない状況が、国家規模で作られる時代が来る可能性が高いということです。

・国家は「分配」より「AI活用支援」に回る可能性が高い

・国が求めているのは「税金を納められる=お金を生み出す人」

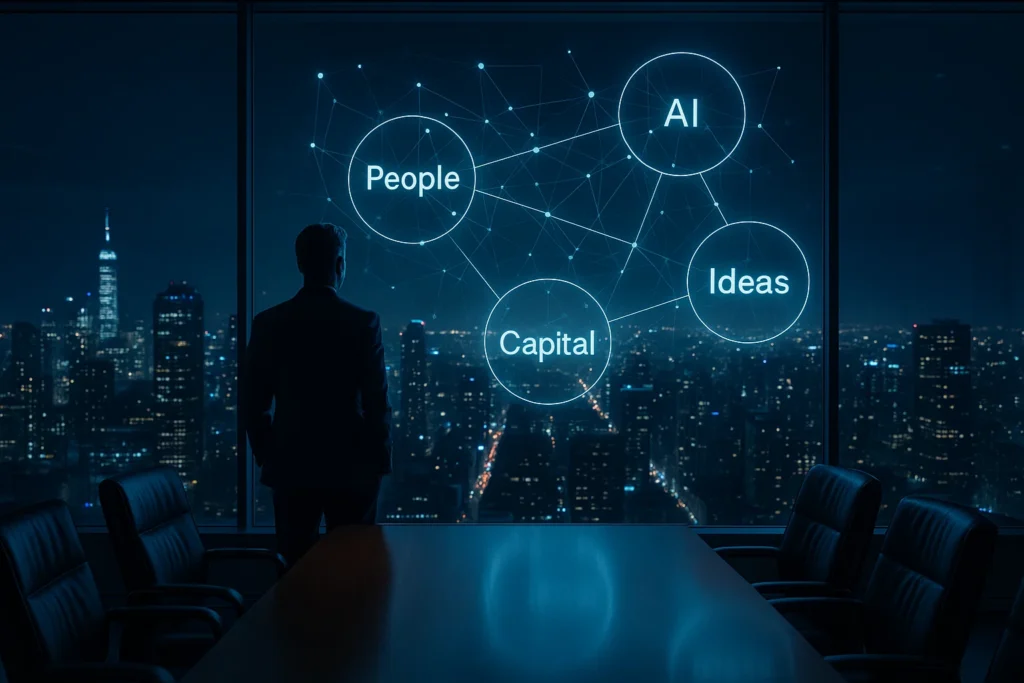

経営原則の再構築:これからのビジネスは「AI+資本」

経営学の基本として「人・モノ・金」という三原則がありますが、時代が進むにつれて「情報・時間・アイデア」を加えた六原則とする意見も散見されるようになりました。

これからは、ここに「AI」が加わると考えられます。

AIの立ち位置を経営学の六原則に当てはめると、大まかに下記のものが当てはまります。

①AI人材の育成

②設備の管理・最適化

③情報の分析

④業務高速化

⑤アイデアの創出 etc…

つまり、AIが「人・モノ・金・情報・時間・アイデア」を上手く絡み合わせて、最適な資本の分配・管理を行うことで不要なコストを抑えることが会社経営の原則になると想定されます。

AIは経営資源の最適化やコスト抑制に大きく寄与し、AIをどう活用するかが、これから注目されるポイントです。

AIを使える人材になるためには?

PwC Japanグループ データ&アナリティクスの調査によれば、現時点で国内企業の53%がすでにAIを業務に導入済みです:https://ps.nikkei.com/pwcai2206/index.html

また、経営者の間では、10年以内に100%近くの企業がAIを導入すると予想しています。

例)スマホの国内普及は、2007年にiPhone、2008年にAndroidが普及され、今では小学生や高齢者も持っている時代になるようにAIも今後十年で一般化すると考えられます。

つまり、「AIを使えないこと」は、履歴書に“パソコン使えません”と書くのと同じくらい致命的になる日が来るでしょう。

具体的な「AIを使える人材になる方法」について知りたい方は、先ずAIで「何ができるのか」を知る必要があります。

別の記事にて、AIができることについてまとめているので、ぜひそちらをご参考ください。

また、初心者におすすめのAIツールについて知りたい方は下の記事も参考にしてくださると嬉しいです。

結論:「AIが収益をくれる」のではなく、「AIで収益を生む人になる」

AIの進化は今後さらに加速するのは確実です。

しかし、「AIによるベーシックインカムの時代」はまだ遠く、それを待っているだけでは、AI格差の波に飲み込まれてしまうかもしれません。

だからこそ、今からAIについて学び、実際に「お金を生み出すAIスキル」を養っていくことが必要になります。

これからのキャリアを形成する上でも、AIは切っても切り離せない“スキル”であることを忘れないでください。

私たちに求められているは、AIを学び、活用し、価値を創造することです。

ぜひ、今回の記事をきっかけにAIについて興味を抱いてくれたら幸いです。

関連記事もご用意しておりますので、そちらも見てくださったらうれしいです。

一緒に「AI時代」を乗りこなしましょう!

迷ったら先ずはコレ!

最新AIボイスレコーダーについて学ぶ↓↓

コメント